はじめまして。がんちゃんです。先天性難聴で、障害等級は3級です。

まずは自己紹介を兼ねて自身の障害について触れながら、「医学モデル」や「社会モデル」について記述したいと思います。

今回は第1弾、「医学モデル」です。

※この記事は、2022年7月に公開されたものを再編集しています。

聴覚障害者の割合と医学モデルの定義

5%

これは何の数字だと思いますか?

医学モデルで考えると

そもそも、「障害の定義」とはどうなっているのでしょうか。

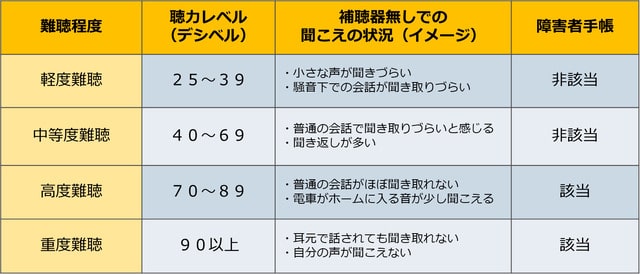

障害の種類はさまざまありますが、たとえば私の障害である「聴覚障害」を医学モデルで見ると、図表1のように程度を分類することができるでしょう。

デシベルという単位は、大きければ大きいほど音も大きい、ということになります。

たとえば、地下鉄の車内は80デシベル、電車が通るガード下は100デシベル、飛行機のジェットエンジンの近くでは120デシベルと言われています。

次に、難聴の程度分類です。軽度難聴は25から39デシベルに分類されていますが、補聴器無しの聞こえの状況としては、小さな声が聞きづらく、そして騒音下での会話も聞き取りづらいといった状況です。

重度難聴であれば、90デシベル以上に分類され、補聴器無しでは耳元で話されても聞き取れず、そして自分の声も聞こえないといった状況です。

もちろん現実には聞こえの個人差はありますが、ここでは「障害の定義」の観点から話を進めていきたいと思います。

日本の身体障害者福祉法による障害の定義で見ていくと、聴覚障害でいえば70デシベル以上の音が聞こえなければ聴覚障害者となり、障害者手帳が交付されることとなっています(注1)。

この定義によると、日本全国には、約34万人(注2)の聴覚障害者が存在することとなり、パーセンテージに換算すると約0.3%(注3)となります。

一方、WHO(World Health Organization,世界保健機構)の基準によれば、41デシベル以上の音が聞こえなければ、「聴覚障害」と定義されるようです。

WHOの定義で推計すると、日本全国には約5%の聴覚障害者が存在することとなります。つまり、医学モデルはその認定基準によって障害者の範囲が大きく変動するのです。

5%とは、つまり20人に1人、です。

みなさんの中にも、ふだんの会話で聞きづらいと思うときはあるのではないでしょうか?もしくは、みなさんの周りにそういった人たちがいるかもしれません。

目に見えない障害だから外見では分かりにくいだけで、聴覚障害に近い人は、実は周りにたくさんいるのかもしれません。

ちなみに私は、図表1の程度分類でいうと、一番下の重度難聴です。

(注1)最も軽い6級のみ例外で、片耳の聴力レベルが90デシベル以上の場合は、他片耳の聴力レベルが50デシベル以上であれば障害者手帳が交付されることとなっている。

(注2)言語障害を含む。厚生労働省「平成28年生活のしづらさなどに関する調査」より。

(注3) 341,000人÷1億2693万人で算出。分子は厚生労働省「平成28年生活のしづらさなどに関する調査」、分母は総務省統計局「平成28年度 人口推計」から算出。

(注4)公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会「ノーマライゼーション 障害者の福祉」2007年8月号を参考に算出。

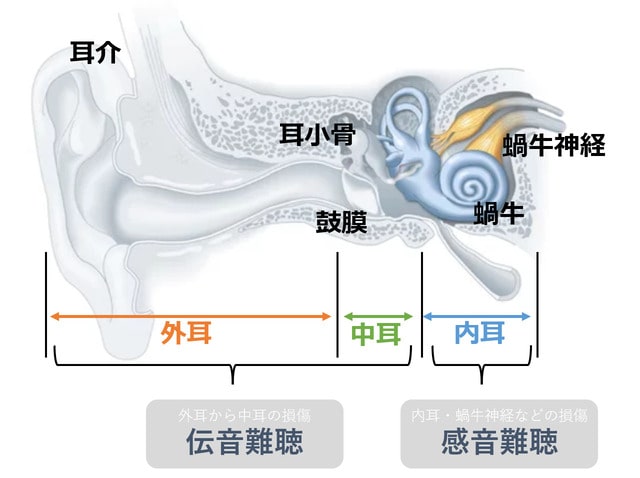

伝音難聴と感音難聴

「難聴」とは文字どおり、“聴こえ難い”状態のことを「難聴」と言いますが、聴覚機能の損傷個所によって以下のように分類(注5)されます。

(注5)今記事では、聴覚障害者が形成するアイデンティティや、「ろう」と「難聴」の違いについては記述しません。

●伝音(でんおん)難聴

外耳、中耳に原因があり、音が伝わり難くなっています。補聴器などで音を大きくすれば、比較的よく聞こえるようになります。また、治療や手術などで改善するケースがあります。

●感音(かんおん)難聴

内耳、蝸牛神経、脳に原因があり、音が小さいだけでなく歪んだり響いたりします。

一例としては、突発的に生じる突発性難聴や、慢性的に生じる加齢性難聴、生まれつきの先天性難聴などがあります。ちなみに、私は先天性難聴です。

突発性難聴は早期の治療によって改善するケースがありますが、加齢性難聴や先天性難聴は治療による改善は困難とされています。そのため補聴器で聴こえを補うことがありますが、言葉としての明瞭度は低いことが多いです。

●伝音難聴と感音難聴の2つが合併した混合(こんごう)性難聴

混合性難聴は、上記の2つが合併した難聴です。症状には個人差があり、各種治療や補聴器装用など、対応はさまざまです。

聴こえかたは人によって多種多様

以下は、よくある誤解です。

聴覚障害 = みんな補聴器をつけている

聴覚障害 = みんな手話ができる

=ではなく、≠なのです。

その前提のもと、私自身の話をすると、

・補聴器をつけています。幼少期から装用しています。

・手話は、少しできます。社会人になってから覚え始めました。

さて、「聴こえかたは人によって多種多様」ということですが、以下、聴こえかたのイメージの一例です。

【Aさん補聴器装用前】

【Aさん補聴器装用後】

まず、Aさんの聴こえのイメージを解説します。

補聴器装用前は、文字が薄くて、そしてフォントが小さい状況です。

補聴器装用後は、文字が濃くなり、そしてフォントも大きくなり、聞こえやすくなりました。

つまり、補聴器をつけることで音を大きくすれば、もともとの音は小さいものの、それが拡大され、明瞭に聞き取ることができます。

【Bさん補聴器装用前】

【Bさん補聴器装用後】

一方、Bさんは、補聴器をつけることで音を大きくしても、拡大前のもともとの音が歪んでしまっているので、音を大きくしても歪みはあまり治りません。

したがって、補聴器をつけても明瞭に聞き取ることが難しいのです。

私の場合は、Bさんの聴こえかたのイメージに近いです。

誤解を受けることが多いのですが、補聴器をつけること=聞こえるようになること、ではありません。

“音”は大きくなりますが、やはり“声”が歪んで聞こえることに変わりはないので、“音”を大きくしたところで、“声”として聞き取ることは困難です。例えるなら、お経を聞いているようなイメージです。

何か喋ってるな、というのは“音”としては聞こえますが、何を言ってるのか、“声”としては聞こえていないのです。

障害とは何か

“障害”とは、今回触れた医学モデルで言うような個人レベルの心身機能の問題ではなく、障害のない人を前提に作られた社会レベルの仕組みに原因があるという考え方があります。これを「社会モデル」といいます。

今回は「医学モデル」に触れつつ、自身の障害についてお話しましたので、次回の記事では、「社会モデル」の切り口からお話したいと思います。