成人後に発達障害の確定診断を受けた人の中には、特性により、失職を含む職業上の大きな困難に直面している方が多くいます。

かくいう私もその一人で、発達障害の確定診断を受けた2019年当時はほぼ働けていませんでした。二次障害を引き起こしていたのが大きいのですが、何より私自身が自らの障害を正面から認めることができず、心理的に大きく揺れていたためでした。

今回は「就労準備としての障害受容」というテーマで、診断が下されたばかりの成人した発達障害当事者、ならびにそのご家族向けに、私が自分の発達障害を認めた過程やそこから得た個人的な教訓などをお伝えできればと思います。

はじめに

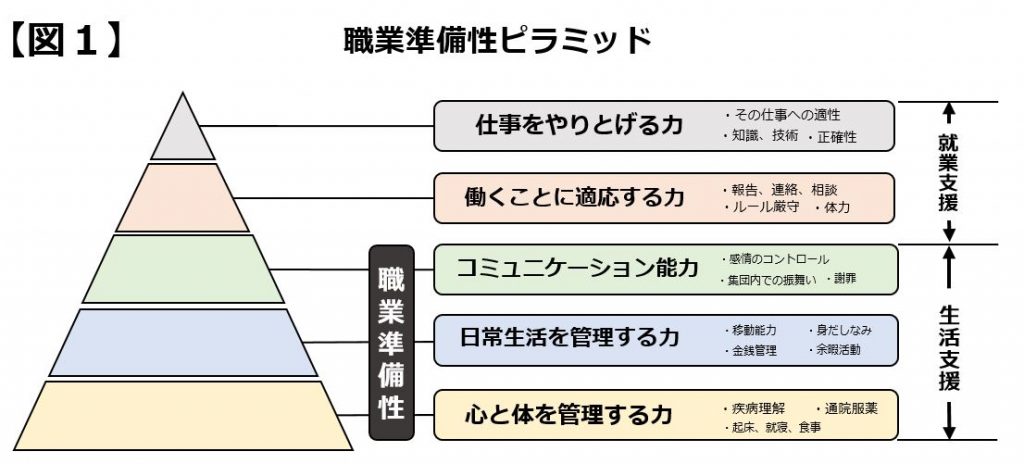

さて、就労支援機関などを利用されている方は、このような図を見たことがないでしょうか。

これは「職業準備性ピラミッド」と呼ばれる図です。下の項目ほど、生活の土台となる重要な要素となっています。その中に「疾病理解」という項目があるのがわかるでしょうか。

これは医学的な理解のみならず、障害当事者が自らの障害を「これから共存していくもの」「自らの一部」として受け入れることも含まれている……私は個人的にそう理解しています(後述しますが、「障害受容」という言葉には近年批判的な意見も出ており、今回のコラムはすべて私の個人的体験とそれに伴う私個人の教訓、というふうにとらえていただけると嬉しいです)。

以下は、このピラミッドを念頭において読んでいただけると嬉しく思います。

私と発達障害

確定診断を受けたとき、私が感じたのは「やっぱり」という腑に落ちた感覚、そして安堵でこのまま復職に向けて職業訓練や各種公的支援を受け、新たな人生を始めようと思っていました。

異変を感じたのは、その診断から一か月ほど経ったころでしょうか。公的機関とつながり、支援のプランを説明されたり、障害者向けのハローワークに通いだしていたあたりでした。

本当に自分に障害があるのだろうか。何かの間違いなのではないか。

自ら望んで検査を受け、実際に障害があると判定を受けたにも関わらず、私の中でそのような気持ちが大きくなっていったのです。

自分の障害を明かしてから新たに人と知り合う機会が増え、相手の反応にぎこちなさを感じることも多くありました。子ども扱いをされているように感じ、悔し涙を流しながら家路についたこともありました。

ここから数か月の間、私の人生の中でももっとも辛い日々が続きました。睡眠や食事にも影響が出始め、善意から励ましてくれる周囲の人々ともすれ違い気味。支援機関での支援プログラムも自分にあっているのか疑問に感じ、担当者に反感を抱く瞬間もありました。

些細な予定の変更や勘違いに対しても過敏に反応してしまうデリケートな状態だったと記憶しています。

キューブラー・ロスの「死の受容」とDroter(1975)の「段階的モデル」

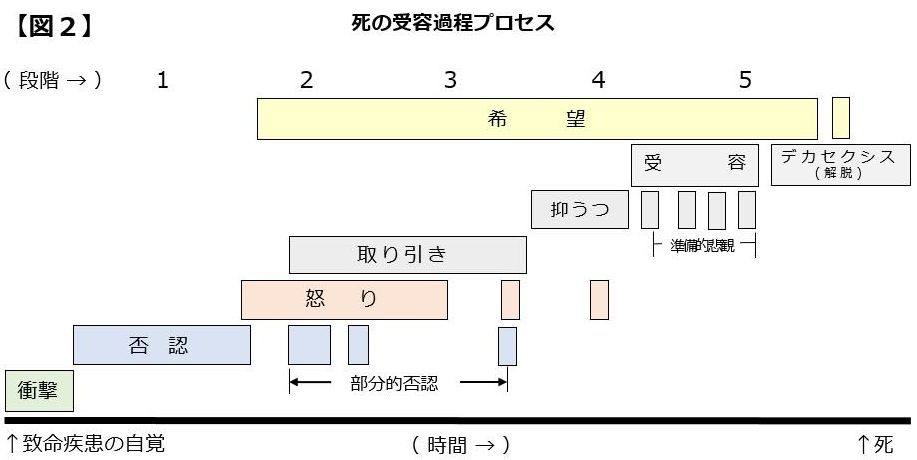

後々知ることになるのですが、この過程はアメリカの著名な精神科医キューブラー・ロス氏が提唱した「死の受容過程プロセス」に非常に酷似していたように思います(図2参照)。自ら確信していたにも関わらず、怒りや否認の時期があり、やがて激しいうつ状態に陥り時間を経て受容の過程に入る……まさに、私の経験にぴたりと符合しています。

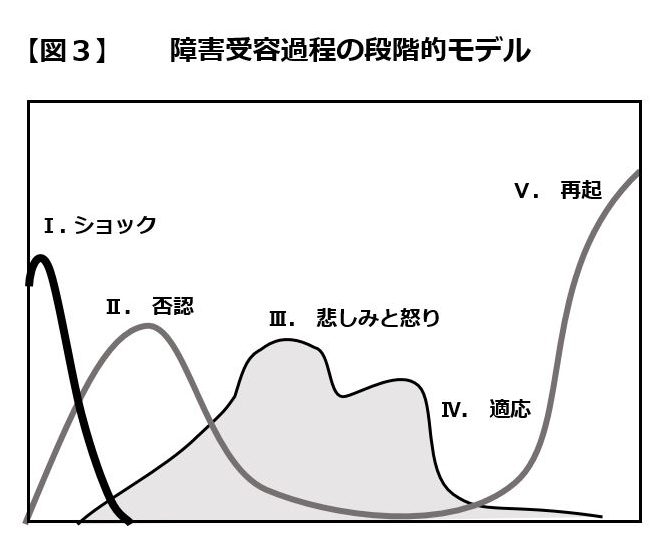

また興味深いことに、当事者家族側の障害受容ということで主体は異なるのですが、Droter(1975)の研究(図3)でも、これに酷似した心理プロセスが示唆されており、「死」と「障害」という異なる二者ではありつつ、「心理的に受け入れがたいこと」を飲み下す過程は似たものなのだと強く印象に残りました。

私自身、矛盾していることは承知で書きますが……診断後約一年間ほどは、「発達障害者」としての自己認識と、25年分の「健常者」としての自己認識との間で、折り合いをつけることができませんでした。

自分はこういう人間で、こういう職業に就きたいなというイメージが、そしてそれまでの努力が、すべて無に帰したような感覚でした。例えるならなら、何時間もかけて作った積み木のお城を、何度も何度も目の前で壊されてしまうような、そういう無気力感でした(心理学的には学習性無力感というらしいです)。

そのような中で就労準備などできるはずもなく、支援機関で受ける支援はただただ煩わしいものとして感じられ、身にはなりませんでした。