僕には、生まれた時から脚の長さに左右差がある「下肢長不等」という障害がありました。前回は海外で手術を受けて、治療半ばで緊急帰国をした後、治療を引き継いでくれる病院を見つけて渡航するまでのお話をしました。今回は、コロナ禍における隣国でのハプニングと、検査結果のお話をしたいと思います。

隣国での二週間滞在生活の始まり

こんにちは、しろくまです。

僕には、生まれた時から脚の長さに左右差がある「下肢長不等」という障害がありました。

幼少期にはさほど気にならなかったこの脚の左右差ですが、三十代手前になって急に違和感が大きくなってきました。悩んだ結果、僕は海外で手術を受けることに。

海外で手術を受けてからの10ヶ月間、手術とリハビリを繰り返していましたが治療は思うように進みませんでした。

前回は治療半ばで緊急帰国をしてから、日本の病院で重度の感染症(合併症)になっていると知らされて、コロナ禍で治療を引き継いでくれる病院を探して隣国の病院を見つけて渡航するまでのお話をしました。

今回は、コロナ禍における隣国でのハプニングと、検査結果のお話をしたいと思います。

一難去ってまた一難、更にまた一難。待ち受けていたのは、前回同様に圧倒的な現実の壁でした。

隣国到着後の出来事

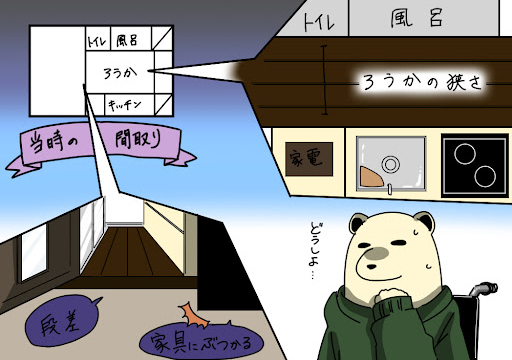

僕は、隣国に到着した時点で、それまでの度重なる困難によって疲れ果てていました。海外で10ヶ月間、手術とリハビリを繰り返したけれど、治療は思うように進まず、そして治療を中断して帰国した後も、立つこともままならない状態なので慣れない車いす生活を送っていました。

日本で病院を必死になって探した結果、重度の感染症にかかっていることは判明しましたが、治療を引き継いでくれる病院は見つかりません。

そんなタイミングで、新型コロナウィルスの影響で本格的な外出制限。病院が見つからないまま、10ヶ月間途方にくれていました。薬も処方してもらえず、傷口からは膿が出て、金具が突き出たまま市販の痛み止めでなんとか耐えていました。

ようやく隣国で骨の再生に特化している病院を見つけて、藁にもすがる思いでコンタクトをとり、コロナ禍での渡航を決意したのです。

ところが、某隣国での滞在はアクシデントの連続でした。

①車椅子が壊れた

まず、渡航直後から先行き不安になる出来事がありました。

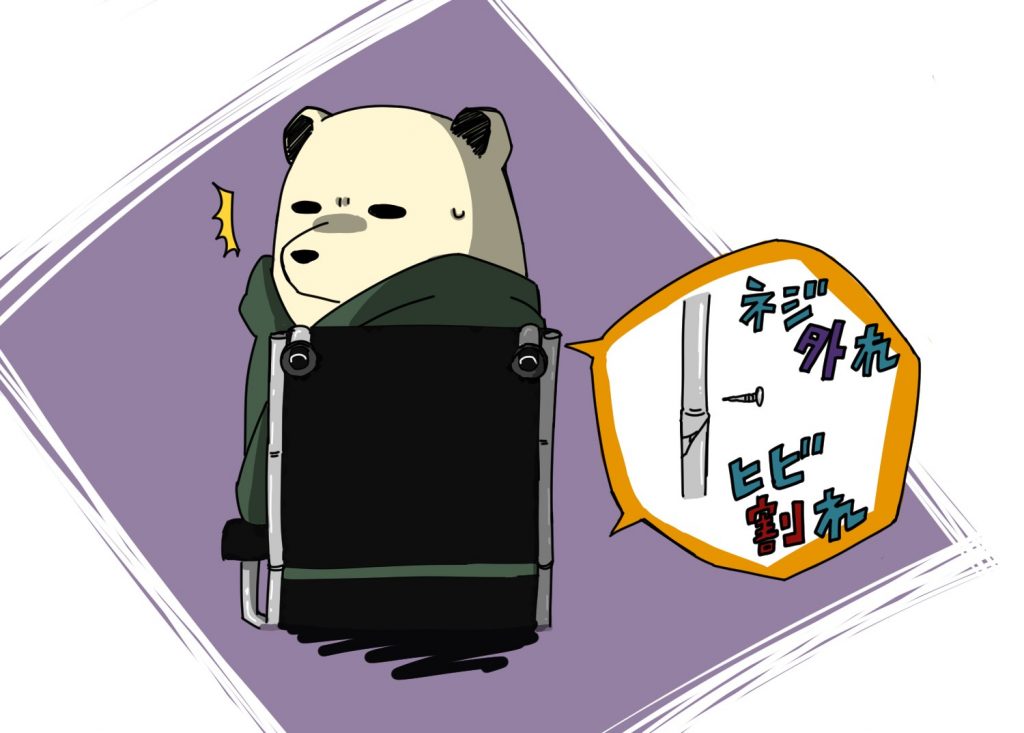

ビザの取得で一ヵ月程の時間を費やし、やっと出発したはいいものの、現地の空港で受け取った車いすの一部が破壊されていたのです。どうやら、移動の時に荷物として雑に扱われたようです。

僕の車いすは、自走式です。本来なら、自分で手で漕ぐことも、後ろから介助者に押してもらうことも可能ですが、押し手の取っ手部分がバキリと壊れてネジが外れてしまっていました。

押し手の部分が壊れたため、自分の手で漕いで移動するしかなくなってしまいました。

②到着後の空港で4時間以上待たされた

コロナ禍ということもあり、渡航後、二週間のホテル滞在(毎日3回の体温・体調報告)をする必要がありましたが、病院側の連絡ミスにより空港で何時間も待たされました。脚の痛みが限界に近く、この待ち時間はかなりつらかったです。

また、「車椅子から降りられない、立てない」と何度言っても、民間警察が持ち上げてホテル行きのバスに無理やり乗せようとしてきました。

手術後、僕は歩行器を使っていて骨折したことがあるのですが、その頃から比べても感染症がさらに悪化していて、絶対に脚に負荷をかけられない状態でした。

久しぶりに自分の怒りを爆発させるといった揉め事も起こりました。

③閉じ込められた空間に二週間

二週間、カーテンから差し込む日差しのみの薄暗いホテル生活が始まりました。

決められた時間にドアの前に置かれる食事やアメニティ。

お風呂はこれ以上菌が入らないように細心の注意を払い、なるべく手短にすませていました。傷口に持参した防水テープを貼って、私物の小さな台を使って浴槽に座ってシャワーですませていました。

その間も脚は痛み、膿は止まらず、持ってきたガーゼとテープ、バスタオル等でベッドのシーツを汚さないようにしながら眠りました。

繰り返される葛藤

「こんな生活を望んでいたわけではない」

「こんなことなら、脚の治療なんて始めなければよかったのでは」

僕はあまりの痛みから、過去の自分の選択を何度も恨み、後悔しました。この時期が僕にとって人生で一番、少なくとも今まで生きてきた中では一番の「地獄」期間だったと記憶しています。

それでも、「この二週間を耐えれば治療の糸口が見つかるかもしれない」という望みを持って耐えました。

しかし、不思議なことに悪い出来事というのは続いてしまうものです。

二週間のホテル滞在を終えて、ようやくやって来た診察当日。

まずは詳細を確認するためにレントゲンやCT等の精密検査を行い、医師の話を聞きます。

「危険な状態です。まずは、内部の金具を摘出して新しいものを入れる必要もありますし、治療するにも一年以上の入院滞在は必要になりますから長期戦にはなることを覚悟してください。費用は~……」

日本の整形外科でも伝えられた通りの内容でした。

僕はこの時になってようやくことの重大さを実感したように感じます。まだどこか他人事で、夢うつつだった(信じたくなかった)のかもしれません。

隣国での治療を断念

僕は、誰もいない病院の食堂で母親に電話をかけ、診断結果を報告しました。

保険がきかないこの治療は多額の治療費がかかり、更に入院や食費等を含めると眩暈がする程の金額でした。日本でと比べておよそ倍に膨れ上がった治療費など、払えるはずもありませんでした。

しかし、母は「あなたの脚が治るのなら、家の財産をはたいてでも出すよ」と電話越しで言ってくれたのです。

僕はこの時、情けない自分を更に恨み、母の優しさに胸がいっぱいになり、大泣きしました。決して美談などではありません。

この時、僕は悔しくて仕方がなくて、「これ以上両親に苦労をかけない」と固く誓いました。少なくとも、お金のことでこれ以上親に負担をかけたくないと思ったのです。

母には「日本に帰ってもう一度病院を探してみる」と言い、現地の医師にも同様に話しました。医師も僕の思いを汲んで「わかりました、応援しています」と言ってくれました。

結局、僕は何も得ることはできないまま日本へ帰国することになりました。帰国後も病院を探し続けましたが、なかなか病院は見つかりません。

「このまま、感染症にやられて死んでしまうのだろうか」

「それとも下肢切断になるのだろうか」

疲れ果ててしまっていた自分はマイナスな考えしか浮かばず、自暴自棄な状態でした。

そんな時、再び転機が起こります。帰国後、しばらく僕は実家に戻っていたのですが、痛みが増したので両親に連れられて地元の救急へと駆け込み、事情を説明して応急処置をしてもらいました。

―――それが、のちに今の担当医となる医師Aとの出会いでした。

続きます