16歳の時に飛び降り自殺を図り頸髄を損傷。以後車いすに。障害を負ったことで生きづらさから解放された私が振り返る、詩集を書き始めたきっかけと、心情の移り変わり。22歳で初めてのひとり暮らしを始めた頃の想い。好きにやる。書いて食べて生きていく。なんの見通しもなく、そう決めた。

本好きの空想少女が成長して詩集を作った

子供の頃から本を読むことが好きで、本の中の世界に浸ってばかりの空想少女だった。

自分で書いてみようと本格的に書き始めたのは高校生の時で、文芸部に所属して部長を務めた。企画を出し合い、部員それぞれがお題に沿って書いた作品をパソコンで編集して、ザラ紙に印刷し、狭くて空調の聞かない部室で、皆で製本作業をして出来上がった部誌を配り、活字になった我が作品を愛でるのが私の青春だった。

特に詩を書くのが好きで、コンクールでもそれなりに評価された。

自立生活センターで働いている時、上京した先輩が私の詩集を編んでくれた。先輩が撮った空の写真を表紙に使ったホチキスで止めた手のひらサイズの小冊子だった。誰かに読んでほしくて、よく通っていた喫茶店「Tea Room Cozy Corner」のマスターに勇気を出してお店に置いてもらうように頼んだ。

怪訝な顔を隠さないマスターが詩集を開く(自作のポエムを読んでくれ、しかも店に置いてくれなんて、変な人だと思われて当然だ)。

よく通っていた喫茶店のマスターがくれた言葉に勇気づけられた

自作を目の前で読まれることほど、恥ずかしいことはない。一通り目を通して「いくら?」と聞く。一応、300円で販売していたが、差し上げます、と言った。だがマスターはレジからお金を取り出して私に差し出した。

「お金はもらわなきゃ駄目だよ。安すぎるのも良くない。魂削って書いてるんでしょう」

このときはまだ、趣味の範疇で活動していた。本当にただ好きでやっていたことだし、当時同居していた人からも、社会人としてきちんと働いた上で趣味の範囲で楽しむなら活動してもいいという許しを得ていた。

今振り返れば、まるで大人が子供に向かって諭すような、変な制約のように思えるが、私の中で「きちんと社会人をすること」というのはかなり重要なことで、それがうまく出来ない自分は劣っており、とるに足らないのだと思いこんでいた。

だからマスターの言葉に嬉しくて舞い上がりそうだったが、同時にそんな自分を恥じ、高揚する気持ちを抑えた。大した学歴もなく、無名の、車椅子に乗った若い女の書いた文章にいったいなんの価値があるのか。自分が一番良く分かっている。

けれどマスターは私に言ったのだ。「君は書くべきだよ」と。

「君は書くべきだよ」。

これほどに勇気づけられた言葉はない。それがずっと心の拠り所だった。

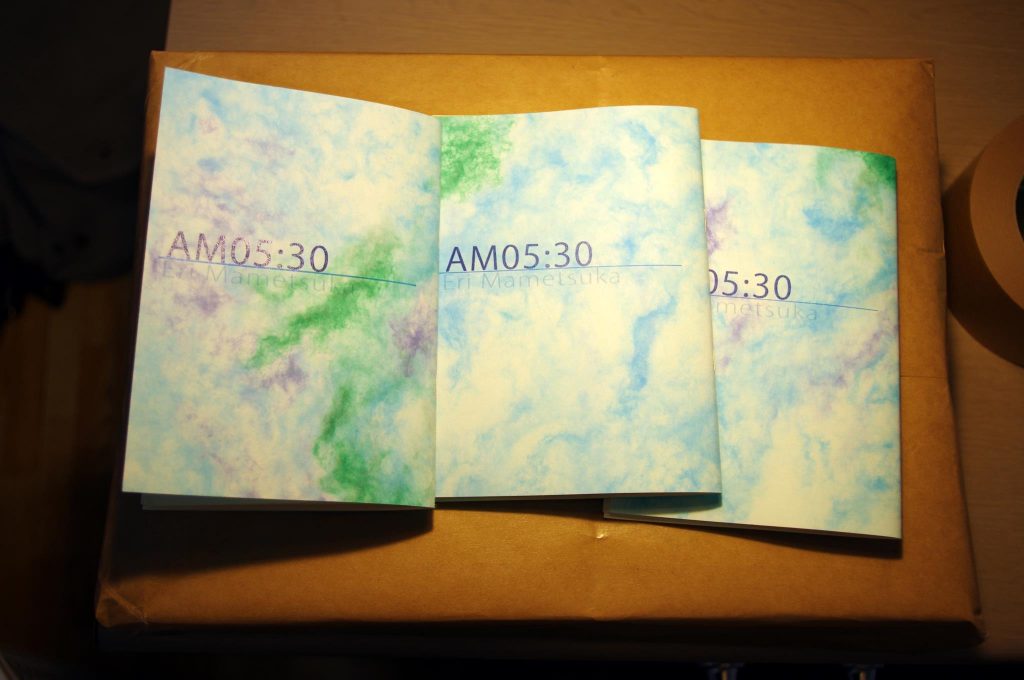

それから詩を書いて纏めては、自分で詩集を作った。最初は家庭用プリンタで印刷したものを手製本していたが、もっと良いものを作りたい欲が出てきて、印刷会社に入稿する方法を学んだ。

ちょうどその頃、マスターから「もっときちんと本の体裁が整ったものを作ったほうがいい」と言われていた。マスターは元々デパートのバイヤーで、流通のプロだったらしい。売る、ということに関して全くの素人だった私は、マスターが提示してきた本の値段にぎょっとした。そんなに高くして、全く無名の人間の本が売れるわけがない、と思った。

「300円じゃ付き合いで買ってくれる人は多いと思うけど、そんな人はろくに読まずにいいね、とか言う。そこそこ高い代金を払って買ってくれる人は読んでくれるから、ちゃんとした本を作って適正な価格で売る方がいい。価格は本を作る原資を得ることができ、君の生活の足しになるくらいのギャラを含んで決定する。まずは大まかに希望販売価格を決める。それから、実際出来上がった本を見て回転率を取るか利益幅を取るか考え、最終決定する。適当には絶対にしない。明確な意思が重要。失敗しても成功しても理由が分かりやすいから。価格ラインは製作する前にコンセプト等と同じ比重で決定してコストの枠も決めておく。いいね?」

そういう理屈があるらしいが、半信半疑だった。同居人と生活費をシェアしていた私は、まずその製作費を出していいのか、彼に相談せねばならないのが辛かった。

しかし、このワクワク感を、自分の本を作りたい欲求を止めることはできない。例え大切な人でも。私は同居人に相談しなかった。

まとめ

刷り上がった本は、当時の私にとってとても満足の行く出来だった。今でも宝物だ。

だがやはり、高い値段では今までのようには売れない。マスターが言っていたように、付き合いで買ってくれていた人は高いと言って買わなかった。同居人にももちろん叱られた。何より、高い値段をつけたことに「傲慢だ」と言われたことがショックだった。

最初に作った本も「タダで配ったほうがいい」と言われていた。

「甘えだ」「傲慢だ」「もっと謙虚になれ」「社会を知らないくせに」「現実を見ろ」「ひとりじゃ何も出来ないくせに」。

そうやって言われ続けてきた。特に仕事を辞めてからは、そのプレッシャーが酷くなっていた。

仕方がないのだと思っていた。言われて当然だ、そういう社会なのだと。稼ぎがないなら半人前だ。ひとりで生きていけないから、誰かに甘えるしかない。だから謙虚でいなければならない。自己主張は傲慢だ。

でもそれって、なんだか違うのではないか。

私が働けないのは私のせいじゃない。いつまで私は半人前? これから一生?

「甘え」ってどこが?

ひとりじゃ何もできないのは、誰だってそうだ。なんでも自分ひとりでできると思っているほうが考えが甘い。それこそ「傲慢」だ。

「社会」って何?

書くべきだと言ってくれる人がいることを私は知っている。あなたは知らないかもしれないけど。それは私が「謙虚」に書き続けてきたから。書きたいと思ったから。

理想を追い求めていつも現実の壁にぶつかる。けれど少しずつだが確実に、自分の力で手繰り寄せたものがある。この手でしっかり感じている。それは私にしかわからない。

あなたと私は違う。

ひとりでは暮らして行けない、と思いこんでいた。しかし、それは、思わされていただけではないのか。私は彼と離れて暮らすことに決めた。22歳にして、初めてひとり暮らしを始めた。

好きにやる。書いて食べて生きていく。なんの見通しもなく、そう決めた。

それは暗い夜の海に、ひとり漕ぎ出していくようなものだった。