16歳の時に飛び降り自殺を図り頸髄を損傷。以後車いすに。9月16日に「しにたい気持ちが消えるまで」という書き下ろしエッセイを出版。「30歳までに商業出版で本を出す」という密かな目標を20歳の頃から抱いており、その夢がついに実現した…。

本を商業出版してから

初の商業出版から、三ヶ月が経とうとしている。

毎日、暇な時には、ツイッターやインスタで本の感想を探したり、アマゾンの本の売れ筋ランキングを覗いたりと、そわそわして落ち着きがない。

というのも、書いた本人としては、反響が気になって仕方がない。まるで試験後に答え合わせをしているようだ。

締め切りが迫った8月は必死だった

校了の8月。多忙な時期で、仕事から帰ってきてから朝方まで原稿のチェックをした。

いったい、何十回目を通しただろうか。その日の気分によって、私天才かな、と惚れ惚れしたり、この世にこんなくそみたいな文章があるのか、と絶望したり。

自分の作品を客観視するのは難しい。そこは試験と違って明確な答えがない。一体どう思われるだろう。傷つく人はいないだろうか、誰に対してもちゃんと読みやすいだろうか。つまらなくないだろうか……。

繰り返し読んでいるとわからなくなってくる。信頼できる人に読んでもらって、辛口でコメントを寄越すように頼む。いいんじゃない、とか言われると、逆に不安になって、テキトーなこと言うなよ!と突っかかりたくなってしまう。ちょっと強迫的なほど。

しかし締め切りは迫る。

校了の前日、ちょうど仕事でトラブルがあり、帰宅は23時に。くたくたで原稿に向かう。明日の午前中には送ってしまわなければならないが、明日は明日で会社がある。朝までには終わらせなければ、とキューピーコーワをチャージして、赤ペンを握った。

午前4時過ぎ、空が少し白み始め、眠っていた猫たちがもぞもぞと動き始める。最後の章と後書きを読みながら、私は涙していた。これはいい本だ、と思った。思いながら、自分の書いたものを読んで泣くなんて阿呆ちゃうか、疲れすぎて神経が昂ってるだけなんじゃないか、と疑いつつ、それでも、いや、これはいいぞと思った。

出勤し、早めの昼休憩をもらって寝不足でしょぼしょぼの目を擦りながら編集のMさんに最終の原稿を送る。「改めていい本だと思いました!」と送ると、「いい本ですよ!」とサラリと言ってくれる。あとは神のみぞ知る、だ。

やれることはやりきったと思えた時、私の脳裏には明日のジョーのラストシーンが思い浮かぶ(読んだことないんだけど)。満足するまで戦えば、勝ち負けの向こう側に行けるのではないか、と思う。

「本気を出せばもっとやれたのに」「私の実力はまだ証明されていない」と自己防衛することを「セルフハンディキャッピング」というらしい。

いつだってくだらない自尊心はなかなか手放せないものだが、自分の全力が誰よりも優れていなければならない必要なんてないし、そんなものはさっさと投げ捨ててしまいたいものだ。

本を出版は試験に似ている

実際に本が出てみて感じるのは、ようやく試験に合格した時みたいな気分。今までも文章は書いてきたし、本も自分で作ってきた。しかし「自費出版でしょ、自己満足でしょ」と言われれば、返す言葉がなかった。とはいえ、やっていること自体はそんなに変わらない。進学や就職のような感覚に近い。

本が出たからといってそこでおしまいではない。本が出るだけでも大きな目標の達成であるのに、人間、欲深いものだ。出たからには重版がかかってほしいと思ってしまう。

出版後は本の存在を知ってもらうために行動した

読んでもらうには存在を知ってもらい、手に取ってもらわなければならない。

まずは応援してくれている地元の人たちに向けて出版記念イベントを開催し、その後全国各地で開催される文学フリマという文学作品展示即売会に参加するようにした。自分の本を全国で売り回るのである。

手売りのいいところは、目の前で感想を言ってもらえたり、励ましの言葉をかけてもらえたり、読み手と直接、本のやりとりをすることができることだ。

そしてこのような場所では、思わぬ出会いがあったりもする。

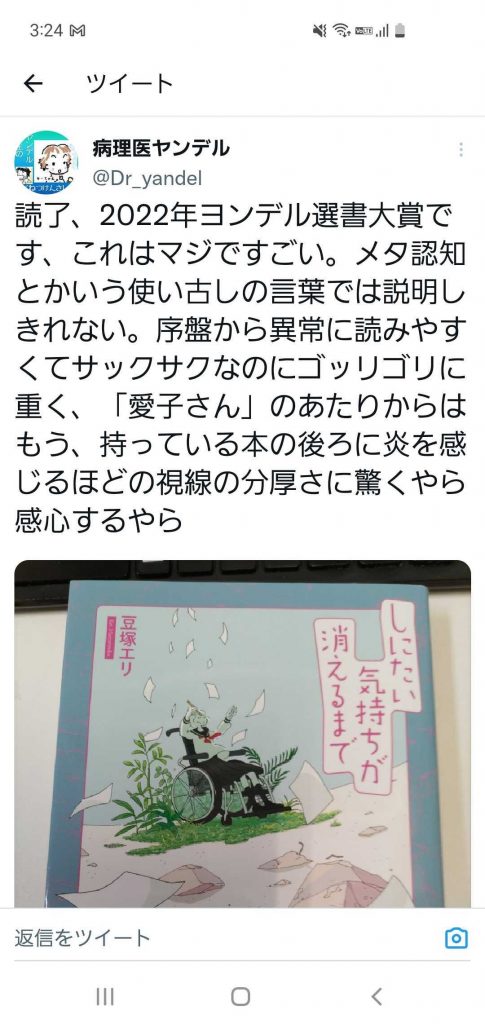

病理医のヤンデル先生の感想に救われた

10月初旬にあった北海道の文学フリマでは、なんと本読みで有名な病理医ヤンデル先生がブースに立ち寄ってくださったらしい。らしいというのは、私自身はお会いすることがなかったから。

車椅子で生活している私は、トイレ休憩に時間がかかる。会場によっては多目的トイレが近所にないこともままあるし、トイレによって作りが違うので、相性の良し悪しもある。また、多目的トイレはよく混んでいる。自分もそうだが、使うのは基本的に時間のかかる人ばかりだ。時には30分近く待つこともある。こればかりは気を長くして待つしかない。

この時はスムーズに利用できたが、それでも少々ブースを留守にすることになった。

なるべく急いでブースに戻ると、付き添いのM氏から、ブースを出されていた作家の浅生鴨さんからの紹介でヤンデル先生が本を買ってくださったことを聞かされた。

直接お会いできなかったことは残念だったが、「もし本がよかったら本人に感想を伝えてください」と話してくれたらしく、Twitterの通知を見るとヤンデル先生からアカウントをフォローされていた。

観光がてら立ち寄ろうと思っていた札幌市にある本屋さん・Seesaw Booksのスタッフの虹子さんもブースに来られて、本を入荷してくださったことを教えてくださる。今年読んだ本の中で三本指に入る本だったとのこと。その方が参加されていたブース・ゆとり世代フェミニズムの『呪詛vol.4』というzineを購入した。

次の日には札幌市営地下鉄(なんとエレベータ完備で車椅子での乗降が全駅可能らしい)に乗ってSeesaw Booksへ向かった。建物の影に隠れて建つ、まるでアジトのような雰囲気のSeesaw Booksは、2階に生活困窮者等が一時的に居住できるシェルターを併設している、ちょっと変わった本屋さんだ。並んでいる本も、文芸、アート、カルチャーにとどまらず、社会運動やフェミニズム、福祉に関する本が多いように感じた。

小樽で初めての北海道の海の幸を満喫し、会社の仲間へのお土産にめちゃくちゃでかいシマホッケの切り身を大量購入、クール便で九州に送りつけ、やれやれと満足して飛行機を乗り継いで帰宅。何気なくTwitterを開いたら、なんとヤンデル先生が私の本についてツイートをしてくださっていた。

あまりに誉めてくださるので、ネガティブ思考な私は、ついつい、そんなはずがないと思おうとしてしまう。なんだか申し訳ないような気持ちにも。と同時に、そうなんよ、この本めっちゃ面白いんよ!やっとわかってくれる人が!と感極まった。

自分が面白いと思って書いたものが、読んでくれた人にもそう思ってもらえたのだ(しかも本読みの人に!)。自分の感性は間違ってなかったのだとほっとする。

まとめ

これだけ全力投球して肩はすでに限界、自分としてはもうこれ以上はないくらいの一冊に仕上がったのに、暗い倉庫でカビの餌になるのだけはいやだ。もっと言わせてもらうなら、この一冊で人生ゲーム上がりたいくらい。

また、書店に営業に行く中で、読者になんとかして本を届けようと奔走する書店員さんがいることを知った。車いすで書店に行くのが面倒くさいからとついついamazonでポチッと本を買ってしまうことを反省……。

自分も頑張らねば、という気にさせられる。

現実、そんなに簡単にはうまくはいかないということも、ひしひしと感じる。自身の本の力を信じてはいるものの、指を咥えているだけでは本は売れない。やはりどんなときにも、自分の足で(動きませんが)こつこつと稼いでいくしかない。

コロナ禍、孤独の中で己と向き合って書き連ねたものに、読んで共感したり、なんらかの心の琴線にふれたりした、感性が似通った人、肯定的な人たちから反応があるのはとてつもなく嬉しい。そういった人たちとの出会いはなによりもかけがいのないものだ。

書く仕事はなおさらだが、仕事というものはそもそもそういうものなのかもしれない。何かに精一杯、懸命なときほど、自分らしいときはない。

「夜と霧」のヴィクトール・フランクルも、たしかそのようなことを言っていた。自分らしい自分に共鳴する人やものごとに出会うために、我を忘れて没頭する必要がある。「未来で待っている人や何かがあり、そのために今すべきことが必ずある」と。