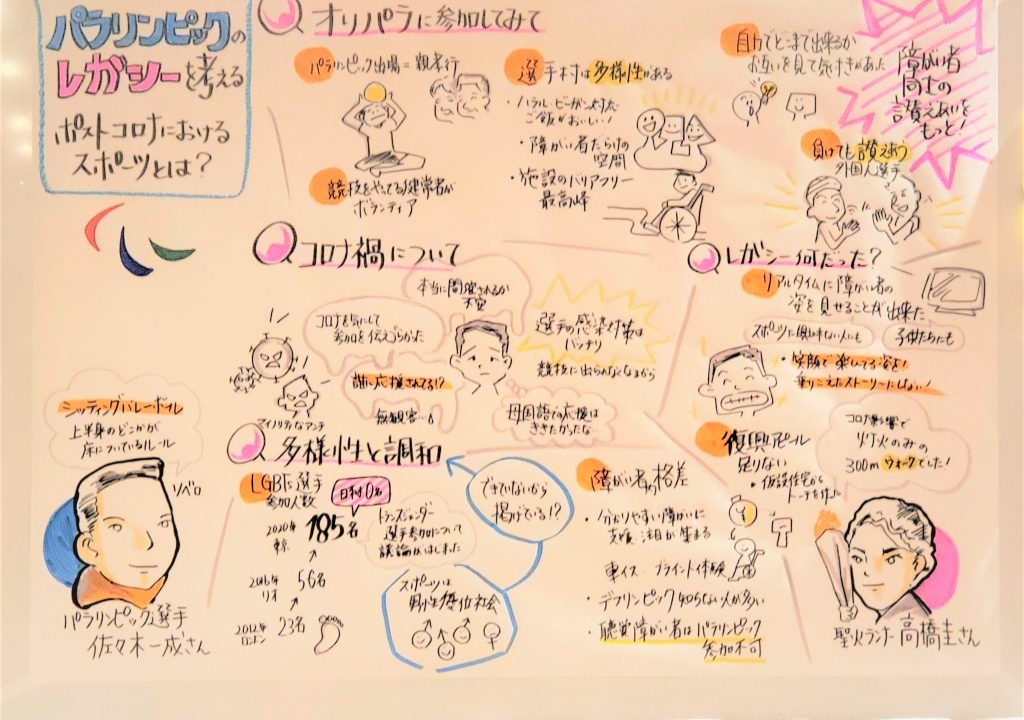

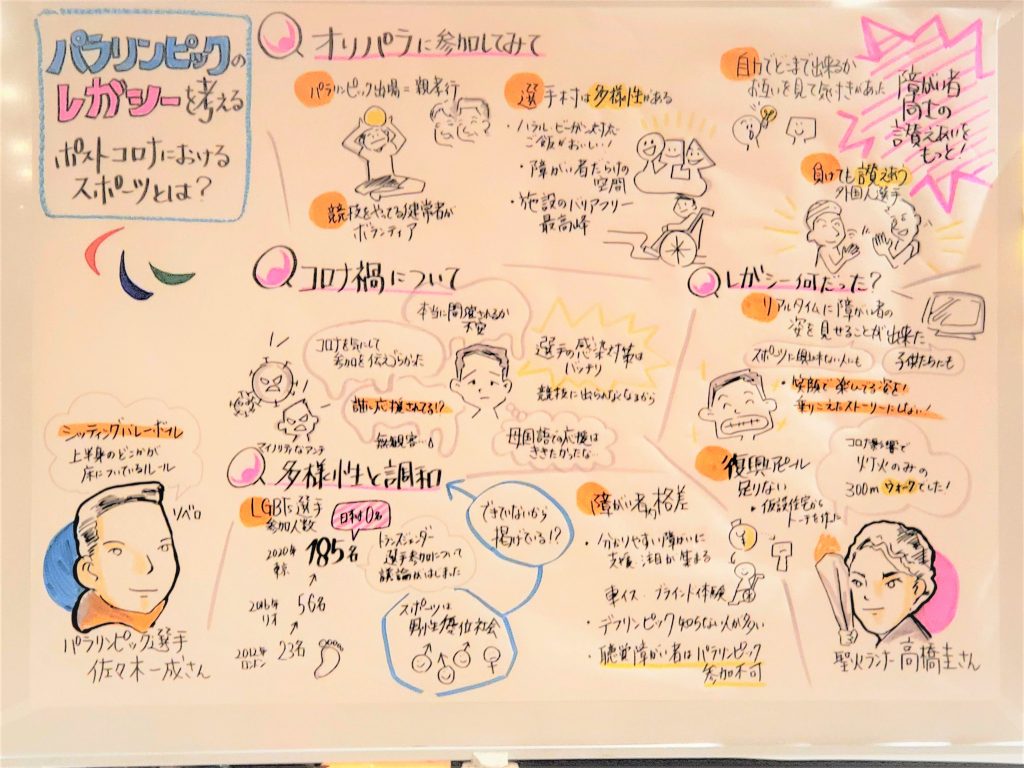

シッティングバレーボール日本代表として、東京2020パラリンピックに出場。今は2024に気持ちは向いている。ただ、オリパラ開催前(特にコロナ禍に入る前)には、あれだけレガシーレガシーと言っていたのに、終わってしまえば、何もなかったかのように…。年末ということもあり、自分にとってのパラリンピックのレガシーを振り返ってみた。

東京2020パラリンピックの思い出とその後

なんだか遠い昔に感じてしまうけれど、今年は東京2020パラリンピックがあった年だった。終わってからもう、3,4ヶ月が経った。

シッティングバレーボール日本代表として世界と戦って、世界との壁を痛感して、悔しい想いを味わったけれど、気持ちはすでに2024パリに向かっている。

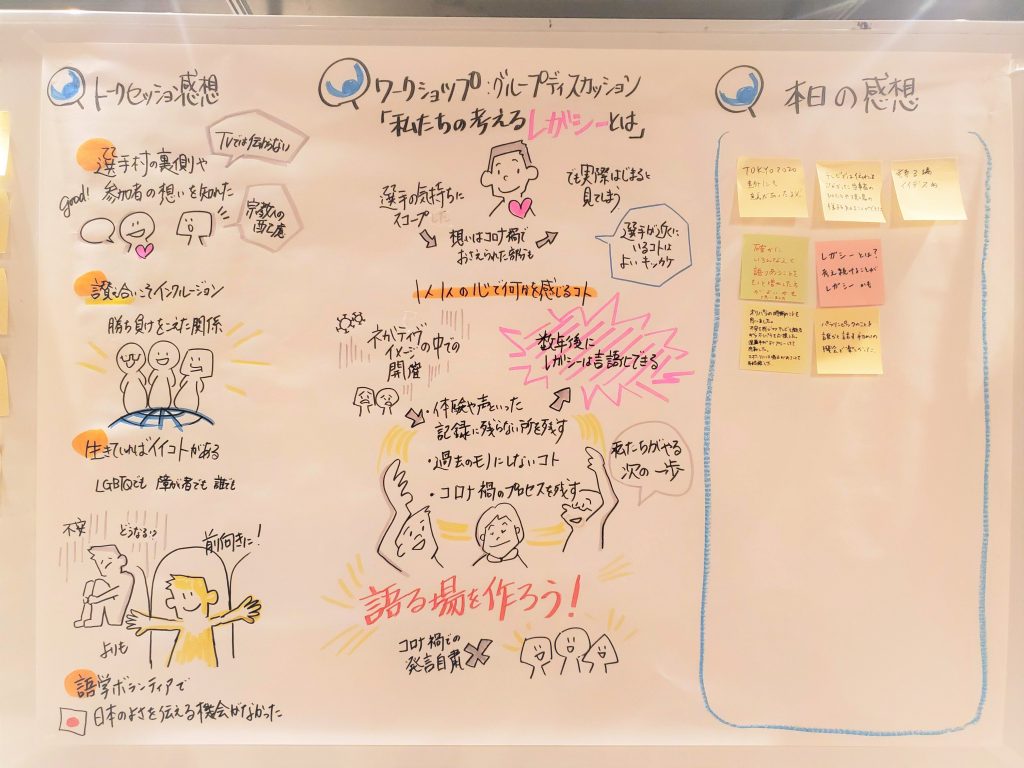

ただ、オリパラ開催前(特にコロナ禍に入る前)には、あれだけレガシーレガシーと言っていたのに、社会全体・メディア全体はオリパラがあったことなんて忘れたかのように、その振り返りをしていない。

ということで、自分にとって、オリパラのレガシーは何なのか、ちょっと考えてみようと思う。

開会式で感じた母への感謝

開会式。

狙い通り(笑)テレビの画面にたくさん登場することができたのだけれど、カメラを探しながら、手を振りながら感じていたのは、

これでおふくろは喜んでくれたかな、肩の荷が下りたんじゃないかな。

ということ。大きなスポーツイベントでアスリートがインタビューに応じるたびに

「これまで支えてくれた両親や家族に感謝したいです」

と話していて、ホントなのかな…と自身の性格の悪さからかなりナナメな態度で受け取っていたけれど、あれは本当だった。たくさん感謝したい人たちがいたけれど、最初に思い浮かべたのは母のことだった。

障害のある子どもとして生まれて

36年前、僕は「障害のある子ども」として、この世に生を授かった。

普段は義足や装具を履いていて、足を引きずって歩いているようにしか伝わらないけれど、左足の指なんて3本しかないし、右足の膝は曲がらないし、足首から先はない。

先日、久々に幼稚園で「講演とシッティングバレーボール体験」の機会をいただいたが、

「足がキモイ(そう言った子どもは最後まで目を合わせてくれなかった)」

「ここにいるより早くお医者さん行ったほうがいいよ」

「マジ無理、やだ」

というありがたい言葉をたくさん受け取った。日常生活がなんとか送れるようにと、何度も手術を受けた果てのものが今で、それくらいの異形の足だが、ここまでの言葉は久々に聞いたなと思うくらい(最近では超イレギュラー)、僕が生まれた36年前はこれくらい当たり前だっただろう。

今でこそ、障害者に対する偏見や無理解、そして困りごとなどはだいぶ薄らいできている印象があるけれど、当時はかなりの向かい風が吹いていたはずで、障害のある子どもを育てることは並大抵ではなかったのではないか、いろいろな視線や言葉を浴びてきたのではないか、そう思うと、震える。

今ならば、SNSで似た境遇の人とつながることもできるし、感情を吐き出すこともできる。この「パラちゃんねるカフェ」だってそう。ニッチな情報だって検索することもできるようになった。時代はだいぶ良くなっている。

このあたりのことを僕は母に聞かなかったし、母も僕には言わなかった。お互いに「言わず聞かず」の関係性がちょうどよかったからだろうし、その関係性の中に「わかってほしい」が存在しなかったことに感謝している。

ちなみに僕は、周囲に恵まれ、障害に対するいじめや偏見を感じることなく、自由気ままにのびのびと育ってきた。おそらく、これは、かなりの幸運だったに違いない。

振り返ると、愚痴も不満も聞いたことないってすごいな。

あ、パラリンピックに出るって親孝行なんだな。

カメラ目線でテレビに映りながら、ここまで書いたことをぼんやりと思っていた。人生で初めて「親孝行」という言葉が下りてきた気がする。

障害があったからこそ叶ったパラリンピック出場

障害がなければ、パラリンピックに出場することは叶わない。ここまで長かったけれど、障害があることを初めて全肯定して、恩返しできた気がする。

ただ、これは「生まれつきの障害者だから」感じたことかもしれない。

実際のところ、母とは5年くらい会ってないし、3年くらい会話らしい会話もしてない親不孝者(妻と母の仲がいいことに完全に甘えきっている)。

「パラリンピックを目指す」ということは家族の理解と協力と支援がなければ、絶対に成し遂げることはできない。それは仕事関係もそう。シッティングバレーボール仲間もそう。誰一人欠けても、あの舞台に立つこと(座ること)はできなかった。自分を取り巻くすべての人に対して、感謝の気持ちは伝え尽くせない。

ただ、感謝に順番を付けるわけではないけれど、「生まれつきの障害者」にとって一番大変な時期を過ごした当事者親子の間にある、言葉にはなかなかしづらい「なんか共有しているあの頃のこととその気持ち」は、何物にも代えがたく、だからこそ、感謝の想いが一番最初に実家に向かったなと感じる。

これが一番のレガシーかもしれない。